ミトコンドリア研究の熱は高まり、先生たちの貴重なお話の中、みどりの会にお時間をいただき恐縮です。

みどりの会としては、「究極の今」を感じる患者家族の声を届けたいという思いの一念でした。

毎回のことなのですが、加藤由里子さんに助けられて作り上げたパワーポイントを、こちらに掲載させていただきます。

フォーラム当日にお話させていただいたスピーチ原稿も、全てではありませんが掲載させていただこうと思います。

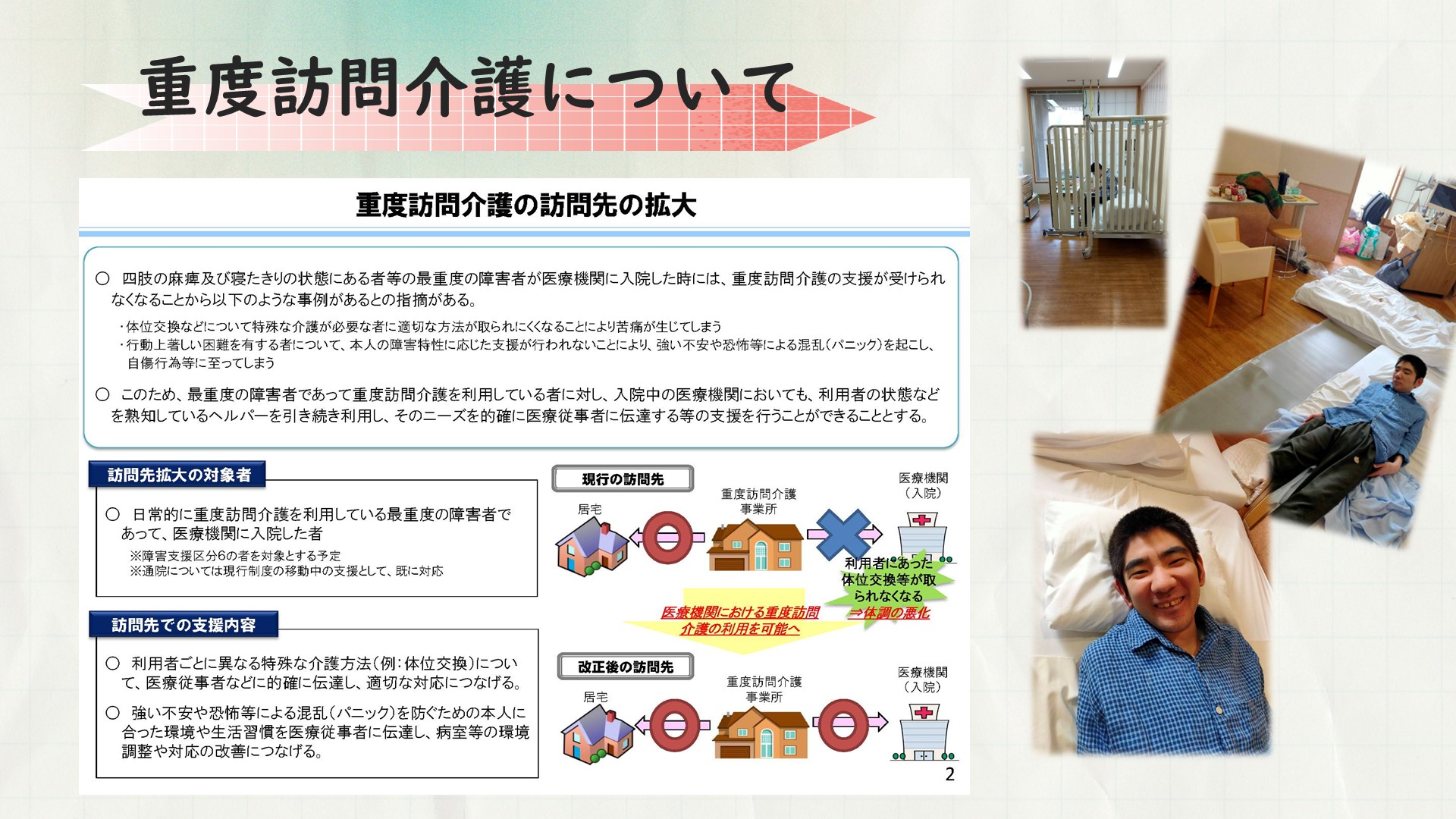

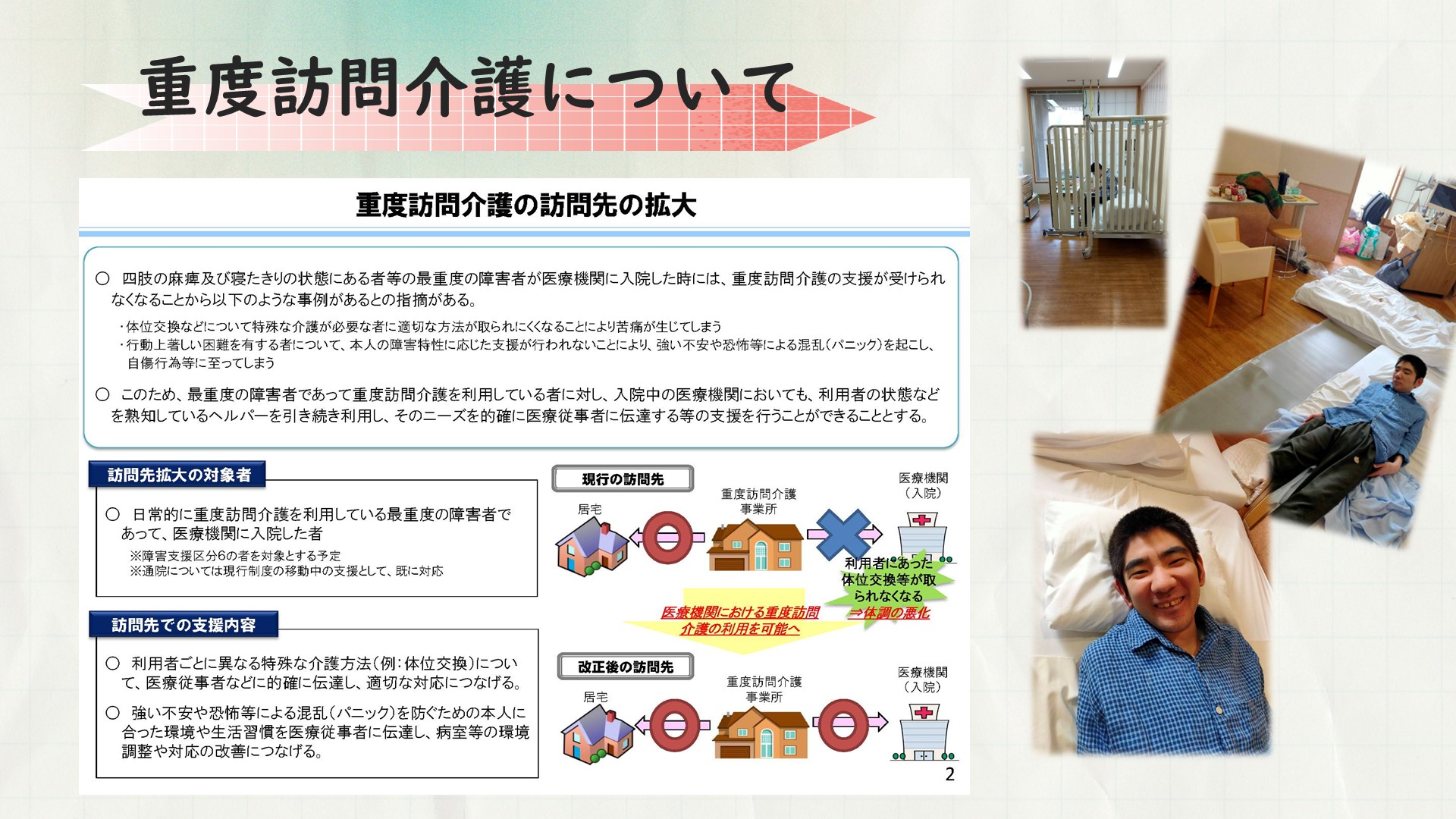

重度訪問介護について

重度訪問介護は 重度障害をもった患者を 認定された介護士がケアする制度ですが、在宅だけでなく、病院や施設にも出向いてケアしていただける制度だということをご存知ですか?

患者会でこの重度訪問介護の制度の話が出たとき、家で慣れ親しんだヘルパーさんが、病院にも出向いてくれるなんて、とても良い制度だなと思っていました。話し合いを進めるうちに我が息子にも使うことができないものかと思い始めました。

我が息子は、再発後は、精神症状、認知症状、高次機能障害が悪化しました。

主治医との協議で 息子の入院時は、医療行為の妨げにならないように 高柵ベッドの使用を受け入れました。

高柵ベッドとはこのスライドの一番上の写真です。これについては検査入院のたびに心を痛めていました。

市役所福祉課に、病院への重度訪問介護の派遣の相談しました。

はじめは、「認知症や高次機能障害があったとしても、体が動く患者に重度訪問介護をあてがった前例はない」「そもそも病院にはケアするための看護士がいる」と言われました。

しかし、ここでひるんではいけないと思い、行政に何度も何度も本人の辛い状況をお伝えしたところ、去年5月から、重度訪問介護制度を病院内で使うことができるようになりました

当初、病院では、高柵ベッドに鍵をかけていたので、ストレスで叫ぶ息子に手を焼いておりました。しかし、その後、慣れたヘルパーさんが、病室でも家と同じように交流してくださり、息子もストレスが解消され、入院生活も滑らかに運ばれるようになりました。

ある日ヘルパーさんから高柵ベッドがはずされたと連絡が来ました。安堵感で涙が出ました。

本人も閉じ込められるストレスから一気に開放され、病院でのQOLが高くなり、食事ももりもり、笑顔がたくさん出るようになりました。退院のとき、たくさんの患者のケアに忙しい看護士も「高柵ベッドに胸を痛めていた(なので、高柵が外せてよかった)」と笑顔を返してくれました。

福祉とは、社会の中で最も弱い立場にある人と、社会を繋げていくことです。

医療現場でも、介護現場でも、患者の生活を支えること、患者の人生を受け入れることが、大切なことであると改めて思います。

重度訪問介護について詳細はブログに資料をのせていますのでこちらのQRコードを読み取ってください。また利用について、困ったときはご連絡ください。

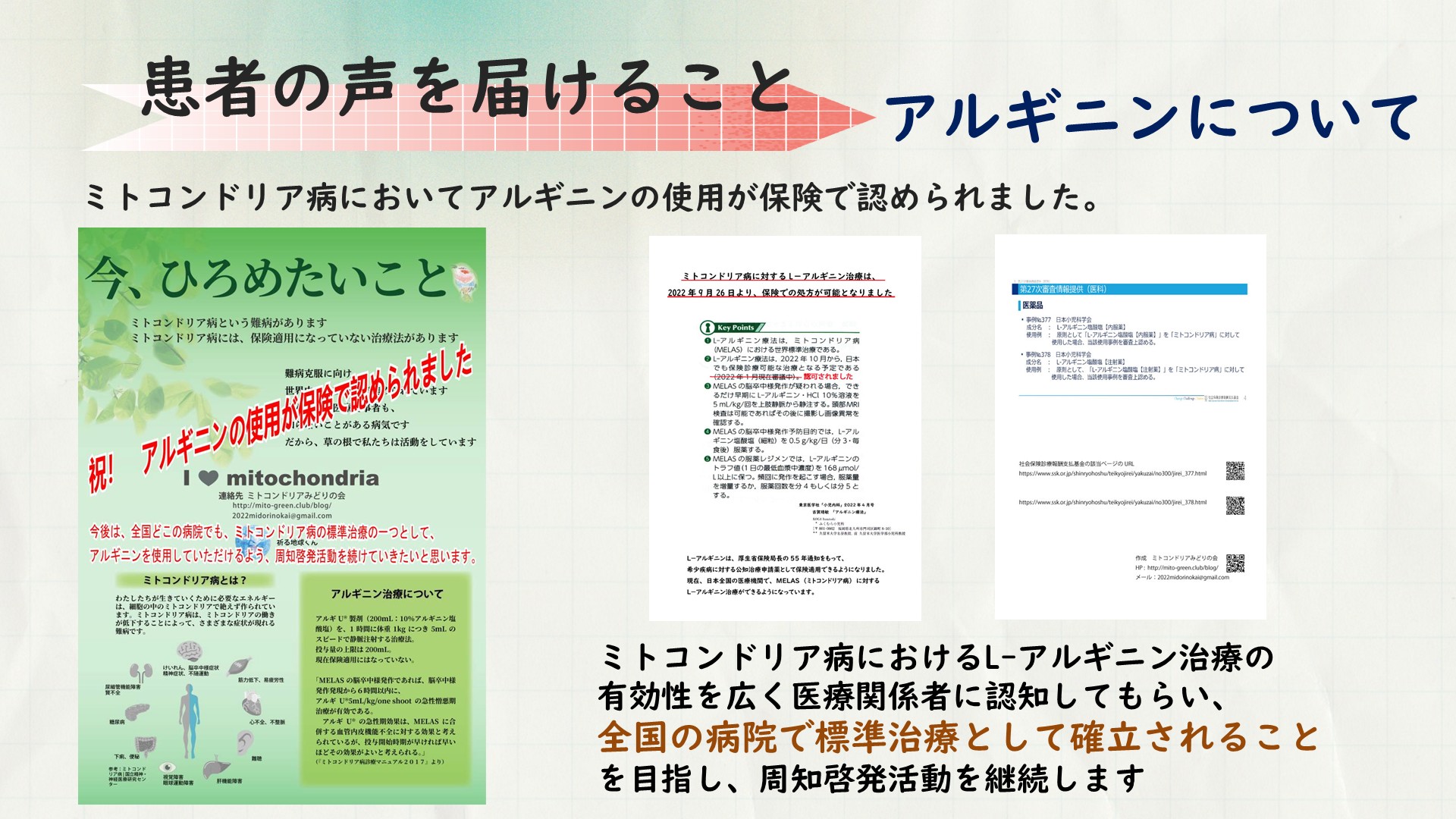

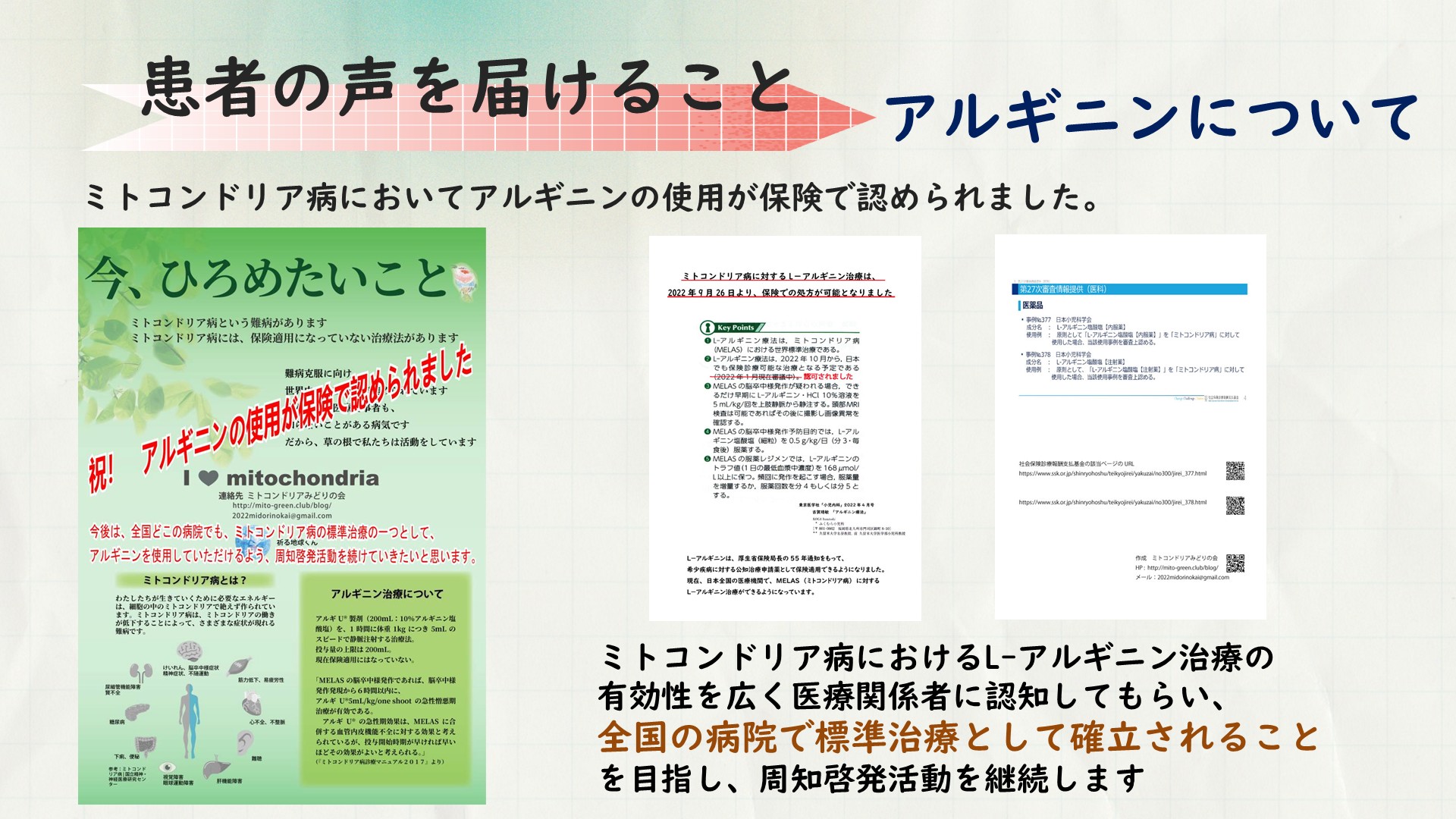

アルギニンの周知啓発活動について

アルギニン投与の重要性については、このフォーラムでも毎回お話させていただいております。

とくに、メラス患者が脳梗塞様発作を起こしたとき、発作発生から時間を置かずにアルギニン治療を施せば、脳の病変がすこしでも改善される、という事実は、とても大きなことであると思います。

また、発作時でなくても、食事が取れないなど病状が悪化しているとき、アルギニンの静注点滴で、生活の質を上げられる可能性があるということも、知っておきたいところです。

アルギニンは、ミトコンドリア病以外にも、尿素サイクル異常症などの希少難病に使われるお薬です。

しかしながら、年に1回も使うかどうかわからない薬剤を購入し備蓄しておくことは、経営的にできないと言い放った地域基幹病院がありました。

私は一回目のフォーラムから、アルギニンの必要性を、自分の息子の体から学んだこととしてお伝えさせていただいております。

2022年、L-アルギニンは、厚生省保険局長の55年通知をもって、ミトコンドリア病に対する公知治療申請薬として、保険適用できるようになりました。

現在、日本全国の医療機関で、メラスに対するL-アルギニン治療ができるようになっています。

しかしながら、まだこの事実を把握していない病院がたくさんあります。

ミトコンドリアみどりの会では、患者が希望してもアルギニンの経口摂取や点滴の使用をしていただけないとき、主治医に理解していただくための資料を2つ用意しております。

一つは、専門医の書いたアルギニンの有効性を説いた資料。

もう一つは多くの医療関係者のご努力により成立した、社会保険診療報酬支払基金 第27次審査情報提供事例の377番と378番の資料です。これによって、L-アルギニンの内服薬と静注薬を、公知治療申請薬として保険適用できるようになりました。

以上2つの資料が必要な方はお送りしますので、みどりの会までご連絡ください。

古賀靖敏先生のアルギニン勉強会につきましては、状況がが整いましたら、行いたいと思います。よろしくお願いします。

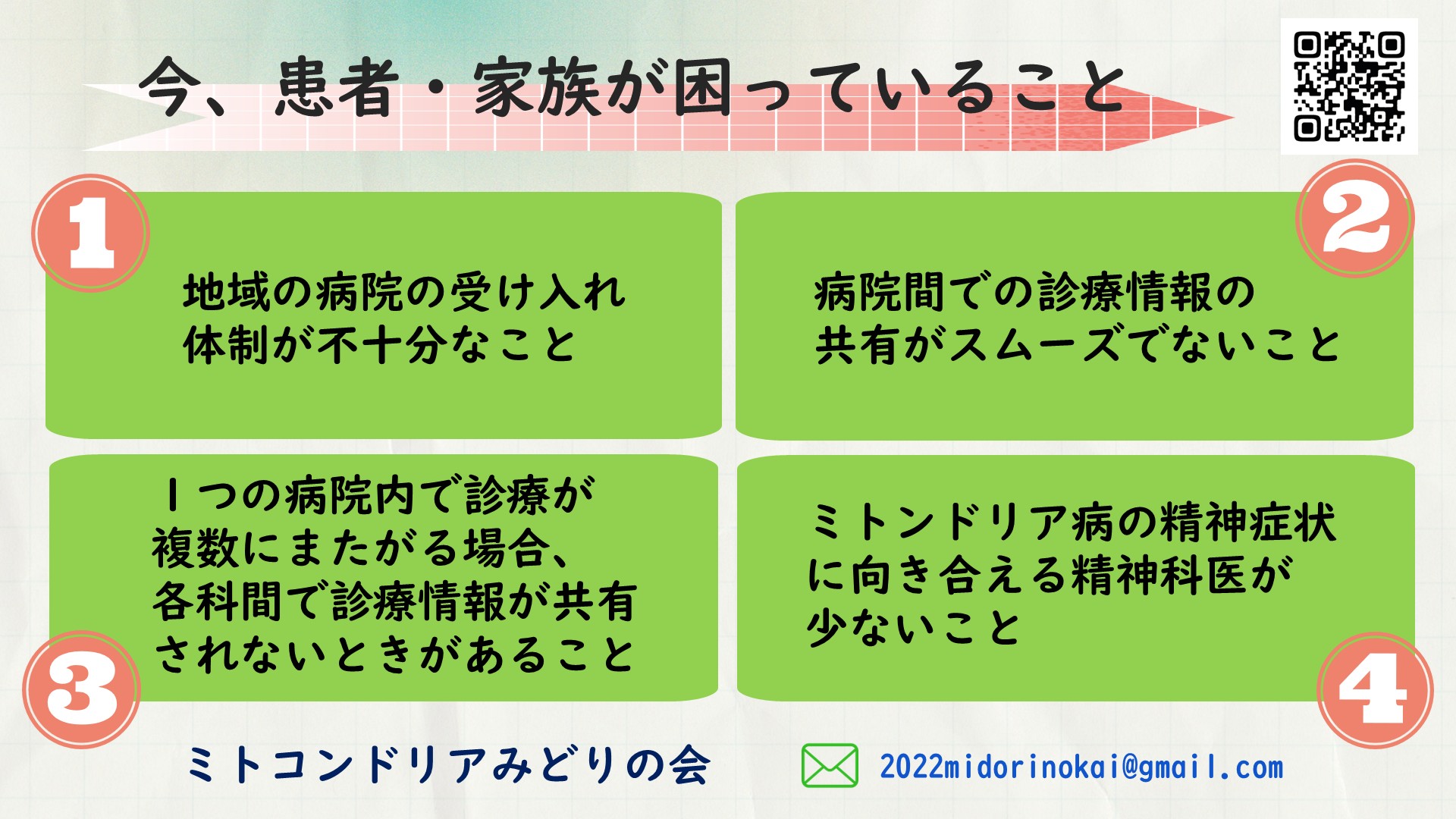

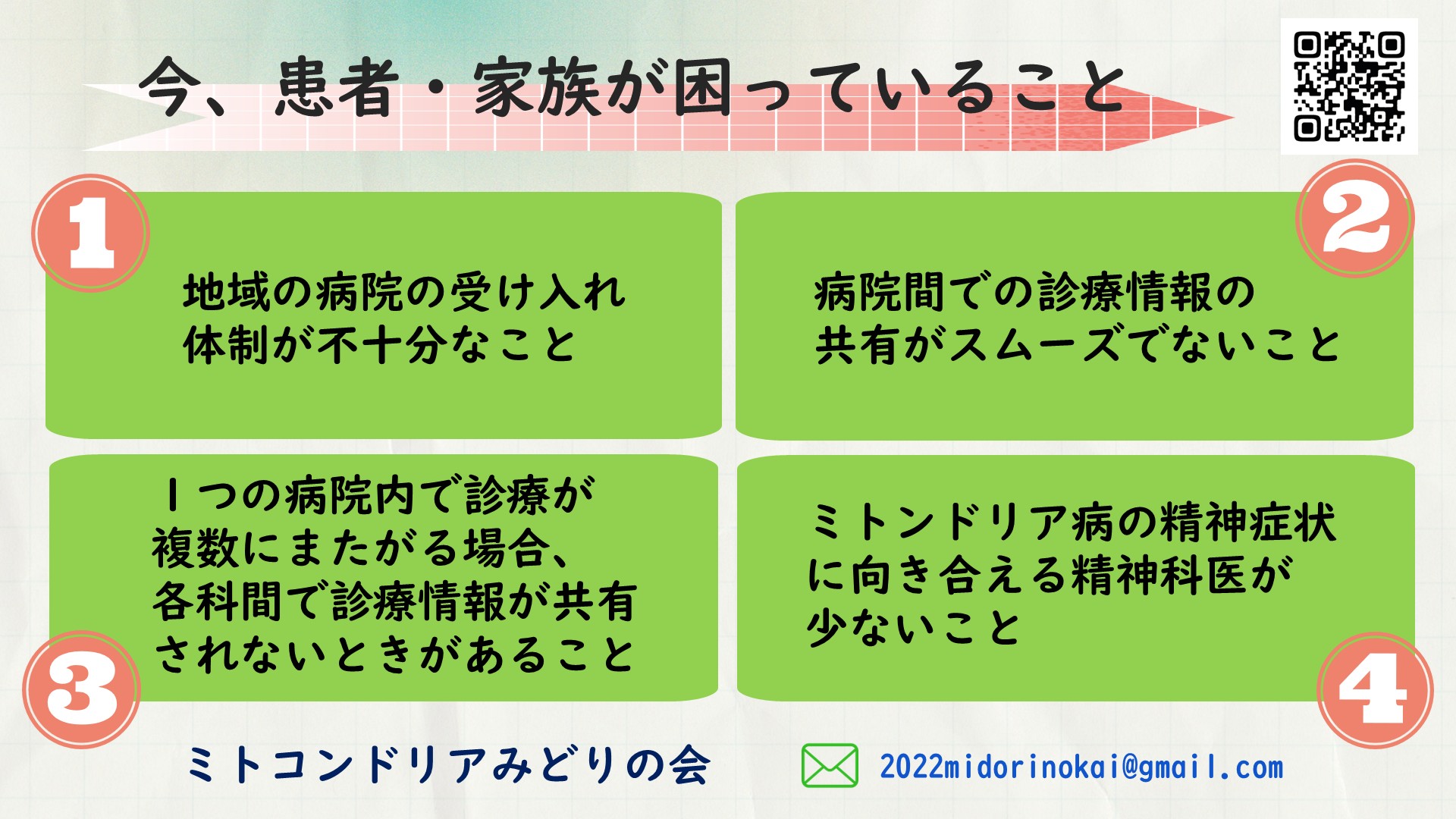

今患者家族が困っていること

①ミトコンドリア病というだけで、地域の総合病院でさえみてくれないという事実があります。

希少難病の受け入れが困難な状況は、特に進行した成人発症の患者に多く聞かされます。

移行期センターを通じても小児期から成人期への病院探しでつまずいている話もお聞きしています。

②ミトコンドリア病は その病気の特質上 複数の病院にまたがって診療をしなくてはいけない時があるが 病院間で適切な医療情報の共有ができていないことが多くあります。

③病院内には電子カルテがあり、他科との連携ができるはずなのに 肝心の医師同士、診療科同士の連携が不十分で、スムーズに治療が進まないことがあります。

④ミトコンドリア病の精神症状に向き合える精神科医が少ないことに関してはたくさんの方から悩みが上がります。ミトコンドリア病の精神症状は、一人ひとり違い、刻々と変わっていきます。

その症状を見極めることは大変奥が深いことと思います。

茶話会でも、患者とどのようにどのように向き合えるのか、まだまだ話は尽きません。

まだ手探りですが 精神科医とのやり取りをブログにまとめました。必要な方はブログのQRコードを読み取ってお読みください。そして語り合いましょう。

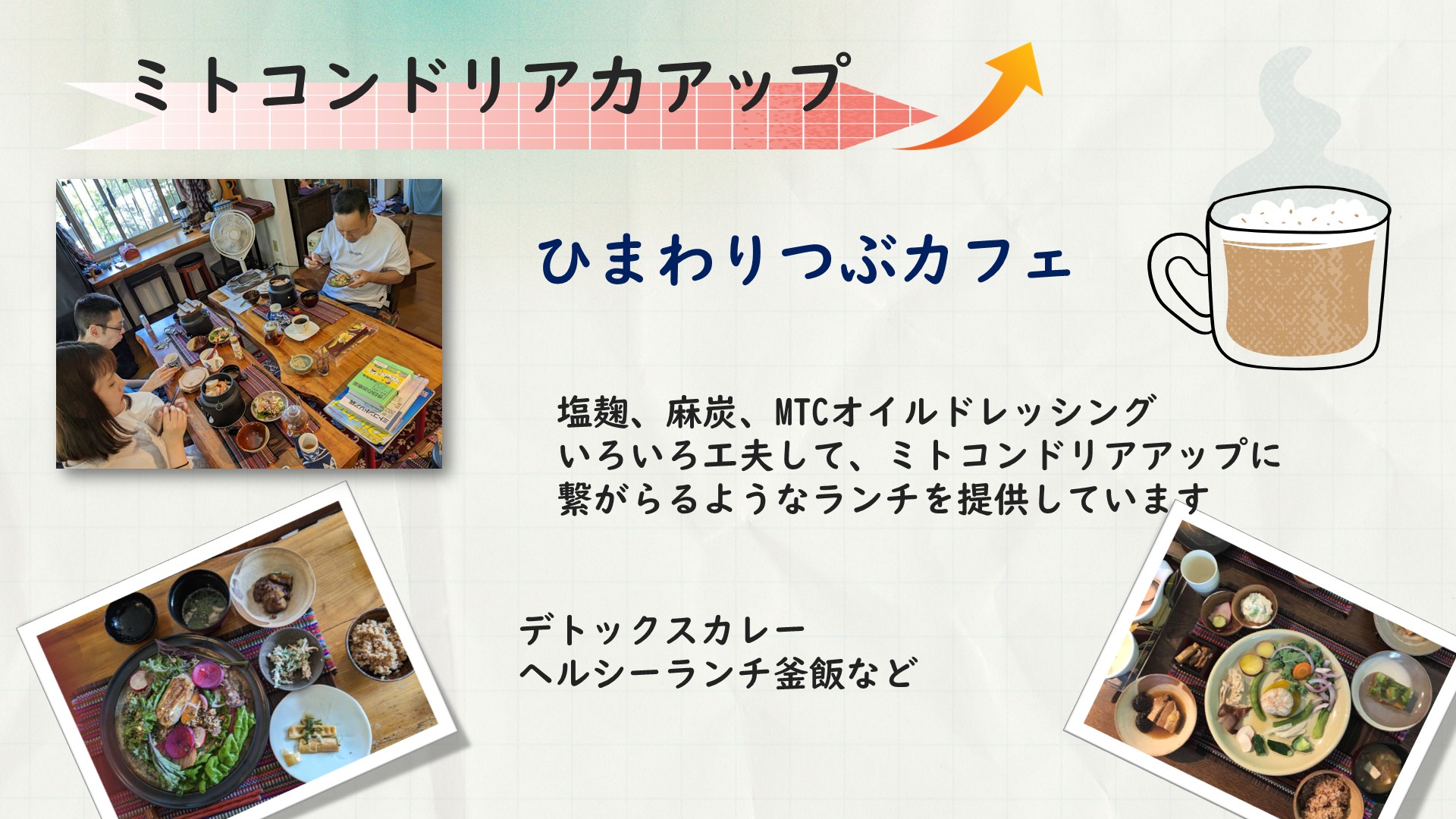

生きるために大切な いのちのつぶ、ミトコンドリア。

食べ物もいのちのつぶ。語り合うこともいのちのつぶ。息をすることもいのちのつぶ。

聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚・・・感覚こそ生きるエネルギー。

生きることすべてが表現です。アートです。

亡くなられた方のいのちのつぶも、周りで舞っています

医療も介護もアートの中で育まれます。

みどりのライトアップ

IMPが提唱するミトコンドリア病啓発週間に合わせ、日本国内ランドマークをみどりにライトアップする活動を、MCMが行っています。

私もMCMの会員のひとりとして、地元の戸川公園「風の吊り橋」のライトアップの申請を行い、認可されました。

点灯後は、村山先生、田中先生、患者家族の皆様にもZOOMでライトアップを実況中継しました。最後に遠路はるばる参加くださった患者家族、行政の方、新聞を見て駆けつけてくれた市民の方 みんなで集合写真を撮ることができました。

頑張っておられる先生方や患者家族の皆様に是非見ていただきたい!と

みどりの会の有志が 生活の一コマを送ってくださいました。

スライドをみて、一生懸命に生きる患者たちの生活の様子をご覧ください。

一コマ一コマかけがえのないいのちのつぶ!!

力をいただきます!!

みどりの会のブログは患者家族・関係者皆様への発信用アンテナです。できるだけ必要な情報を流し、心が和むような場作りもしておりますのでどうぞご利用ください。

どんな些細なことでもお話したいこと、聞いてみたいことはいつでもお受けしますのでご連絡ください。